《中医妇科学》共12章,分为总论和各论两部分。总论共七章,第一章因循历史进程介绍了中医妇科学的萌芽、奠基、形成与发展,二至七章阐述了女性的生殖器官、生理与病理特点,妇科疾病的诊断要点、治疗原则,以及预防与保健等基础知识和基本理论。在历版教材的基础上,本部分补充了经络与女性的生理关系和对病理的影响,妇科疾病针灸治疗与配穴原则。以期为各论学习奠定基础。各论仍沿袭传统分类方法,将妇科疾病分为经、带、胎、产、杂病五章,以中医规范病名编写了59种妇科常见病、多发病。对于每一病证,首先阐明定义、简述历史沿革与源流,而后为病因病机、诊断要点、鉴别诊断、辨证、治疗、病案举例、古代文摘、现代研究。在诊断要点中,除按传统诊断疾病的方法,提出病史和症状要点外,补充了必要的现代诊断方法,以提高学生的临床诊断能力;辨证部分,尽量按国家已颁布的规范和标准分型;在治疗部分,根据临床实际情况,有的突出中药治疗,有的侧重针灸治法。但绝大部分病证是既详述中药治疗方药,又细说针灸治法与选穴,所以对于每一病证的针药结合论治是本教材的创新之处,这样可以提高学生防治疾病的技能;而声代文摘选录了前贤对该病的精辟之论述与论治精华,现代研究汇集了当今医家对该病研究的进展,使继承与发展相结合,这是本教材的又一特点。

总论

第一章 绪言

第一节 中医妇科学的概念、范围与特点

一、中医妇科学的概念

二、中医妇科学的范围

三、中医妇科学的特点

四、怎样学好中医妇科学

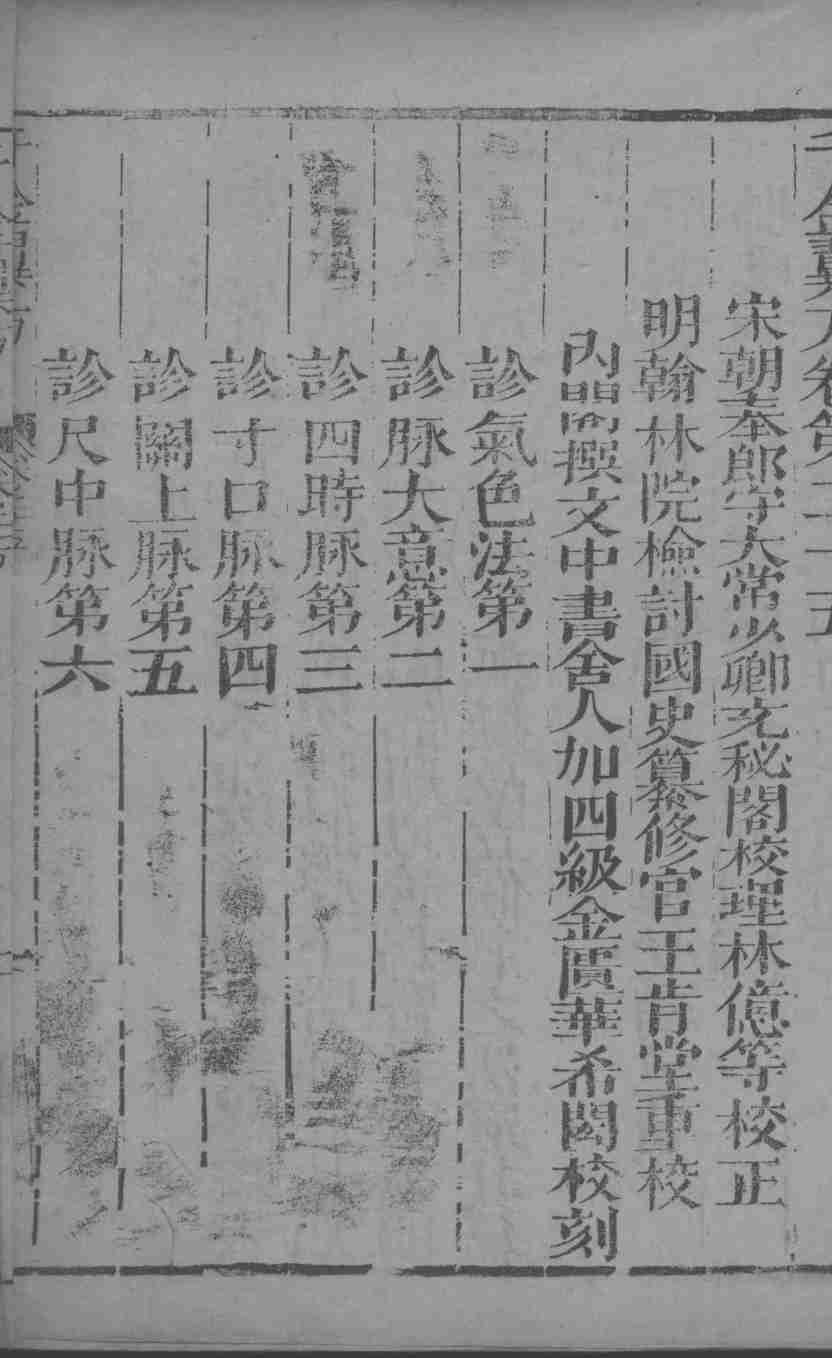

第二节 中医妇科学发展简吏

一、夏商周时期

二、春秋战国时期

二、秦汉时期

四、三国两晋南北朝时期

五、隋唐五代时期

六、两宋时期

七、辽夏金元时期

八、明朝时期

九、清朝时期

十、近现代

第二章 女性的生殖器官

第一节 外生殖器

一、毛际(阴阜)

二、阴户

第二节 内生殖器

一、阴道

二、胞宫

三、子门

第三章 女性的生理特点

第一节 各期的生理

一、胎儿期

二、新生儿期

三、儿童期

四、青春期

五、性成熟期

六、围绝经期

七、老年期

第二节 特殊的生理

一、月经生理

二、带下生理

三、妊娠生理

四、产育生理

五、哺乳生理

第四章 女性的病理特点

第一节 病因

一、六淫

二、七情

三、饮食劳倦

四、外伤

五、先天因素

第二节 病机

一、脏腑功能失常

二、冲、任、督、带功能失调

三、气血失调

四、胞宫、胞脉、胞络受损

五、肾一天癸一冲任一胞宫轴失调

第五章 妇科疾病的诊断概要

第一节 四诊概要

一、问诊

二、望诊

三、闻诊

四、切诊

第二节 辨证要点

一、常用辨证方法

二、经、带、胎、产病的辨证要点

第三节 辨痛与辨证

一、病、证、症

二、辨病、辨证

第六章 妇科疾病的治疗

第一节 常用内治法

一、调理气血

二、调理脏腑

三、调理经脉、胞宫

四、调控肾-天癸-冲任-胞宫轴

第二节 常用外治法

一、熏洗法

二、冲洗法

三、纳药法

四、贴敷法

五、官腔注入法

六、肛门导入法

七、中药离子导人法

八、针灸疗法

附:妊娠忌药歌

妊娠禁针穴位歌

第七章 预防与保健

一、青春期与月经期

二、新婚期

三、孕、产、哺乳期

四、中年期

五、围绝经期

六、老年期

各论

第八章 月经病

第一节 月经先期

第二节 月经后期

第三节 月经先后无定期

第四节 月经过多

第五节 月经过少

第六节 经期延长

第七节 经间期出血

第八节 崩漏

第九节 闭经

第十节 痛经

第十一节 经行头痛

第十二节 经行吐衄

第十三节 经行泄泻

第四节 经行浮肿

第五节 经行乳房胀痛

第十六节 经行情志异常

第十七节 绝经前后诸证

第十八节 经断复来

第九章 带下病

第十章 妊娠病

第一节 恶阻

第二节 妊娠腹痛

第三节 异位妊娠

第四节 胎漏

第五节 胎动不安

第六节 堕胎、小产

第七节 滑胎

第八节 胎萎不长

第九节 子悬

第十节 子满

第十一节 子肿

第十二节 子晕

第十三节 子痫

第四节 子嗽

第五节 妊娠小便淋痛

第十六节 妊娠身痒

第十七节 妊娠贫血

第十八节 胎位不正

第十一章 产后病

第一节 产后血晕

第二节 产后血崩

第三节 产后腹痛

第四节 产后痉病

第五节 产后发热

第六节 产后身痛

第七节 产后恶露不绝

第八节 产后小便不通

第九节 产后小便淋痛

第十节 产后小便频数与失禁

第十一节 产后大便难

第十二节 产后汗证

第十三节 缺乳

第四节 产后乳汁自出

附:回乳

第五节 产后抑郁

第十六节 产后血劳

第十二章 妇科杂病

第一节 不孕症

第二节 阴挺

第三节 妇人腹痛

第四节 妇人瘢瘕

第五节 阴瘁

第六节 阴疮

附录:常用方剂

主要参考书

暂无评论内容