你是否也曾无意中发现手上、脸上或脚底冒出一些小米粒大小的疙瘩?不疼不痒,却总忍不住去抠?这很可能就是常见的皮肤疣,俗称“瘊子”或“扁瘊”。

什么是皮肤疣?

皮肤疣是指皮肤表面长出的小赘生物,大小不一,小的如米粒,大的如黄豆,表面可能光滑也可能粗糙。颜色通常为正常肤色或黄白色。此症在古代被称为“鼠乳”、“枯筋箭”,是年轻人中较为常见的皮肤问题。

四种常见类型及其特征

1. 血虚风燥型(寻常疣)

表现特点:圆形或不规则形状的赘生物,质地较硬,表面粗糙带刺,像小花蕊

好发部位:手背、脚底、头面部

感觉:通常无不适,较大时可能有疼痛感

2. 风热蕴肤型(扁平疣)

表现特点:扁平坚实的丘疹,表面光滑,呈正常肤色或淡褐色

好发部位:面颊和手背

感觉:轻微痒感

3. 风热疫毒型(传染性软疣)

表现特点:半球形隆起丘疹,表面光亮,中央有脐窝,形似”鼠乳”

好发部位:可发生于任何部位

特征:可挤出白色乳酪样物质,具有传染性

4. 气血瘀滞型(跖疣/掌疣)

表现特点:坚实的斑块,中央有白黄色硬结

好发部位:脚底或手掌

感觉:压迫时有明显疼痛

中医如何治疗不同类型的皮肤疣?

对于风热型疣赘(扁平疣和传染性软疣)

中医认为这两种都与外感风热有关。治疗以清热解毒为主,可用去疣三号方。外治方法有所不同:

– 风热蕴肤型可用疣洗方外洗

– 风热疫毒型需专业挑治,挤出白色小体后外搽雄黄解毒散

对于血分型疣赘(寻常疣和跖疣/掌疣)

这两种问题都在”血分”,但机理不同:

– 血虚风燥型是因肝虚血燥、筋气不荣,治疗宜滋肾水生肝血、润燥消风,可用归芍地黄汤加减

– 气血瘀滞型是因脚热着水、感受风寒、气滞血凝,治疗宜活血软坚,可用去疣四号方

外治方法包括:鸦胆子仁捣碎外敷,或使用黑拔膏棍加温后热滴疣上。

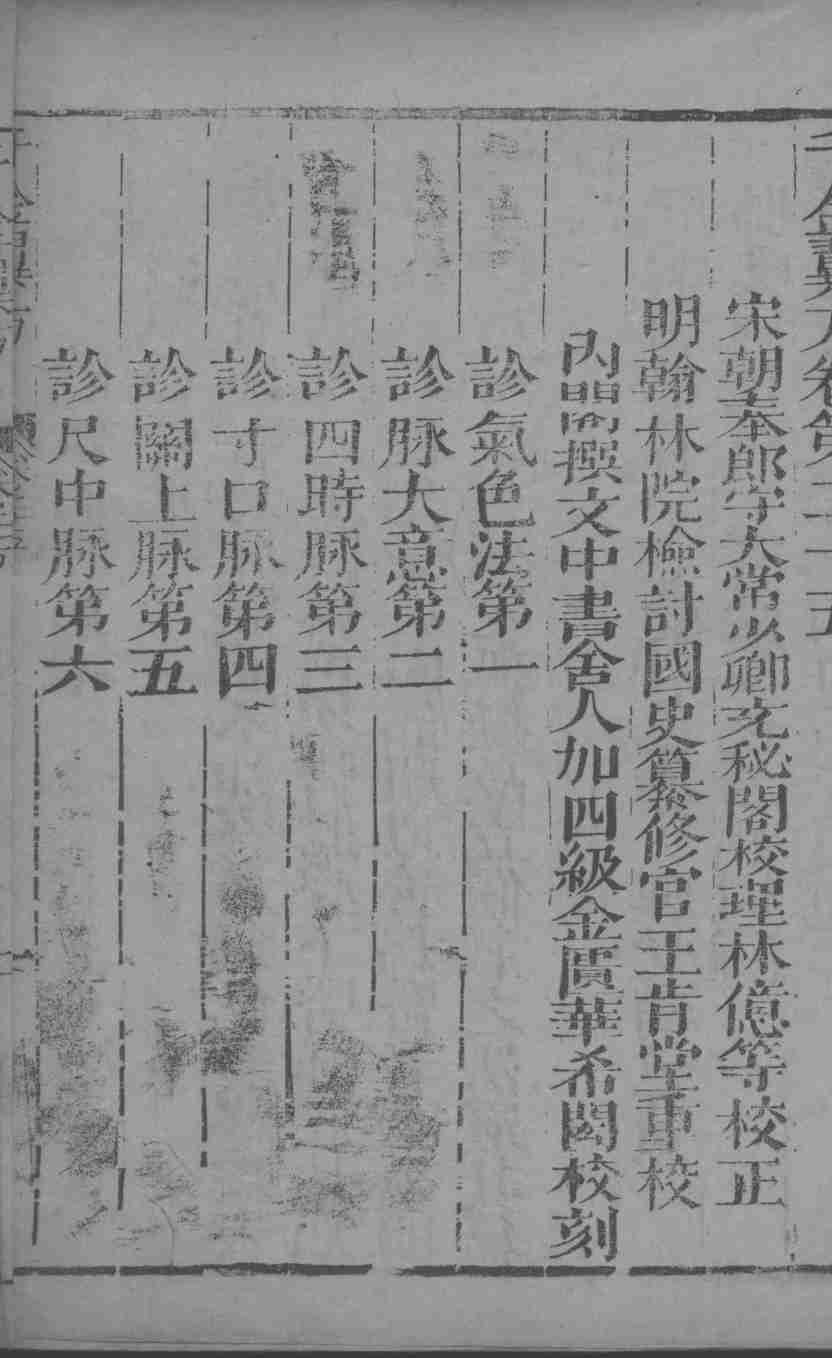

古籍怎么说?

《诸病源候论》指出:”疣目者,人手足边忽生如豆,或如结筋,或五个,或十个,相连肌里,粗强于肉,谓之疣目。此亦是风邪搏于肌肉而变生也。”

《外科正宗》认为:”枯筋箭,乃忧郁伤肝,肝无荣养,以致筋气外发。”

温馨提示

如果您发现自己长了皮肤疣,建议先请专业医生确诊类型,再选择相应的治疗方法。切勿自行乱用药或随意抠抓,以免造成感染或扩散。特别是面部的疣体,更需要谨慎处理。

保持心情舒畅、避免焦虑忧郁,注意皮肤清洁和防护,都有助于预防和改善皮肤疣的问题。

**注意:本文仅供参考,具体诊疗请咨询专业医师。**

关于网站上的任何问题都可以联系微信客服:xyxy1113344

暂无评论内容